A propos de ce blog

Nom du blog :

hiwarmoussiki

Description du blog :

Un forum d'échange d'idées et de discussions autour de la musique, principalement Algérienne.

Catégorie :

Blog Musique

Date de création :

02.04.2010

Dernière mise à jour :

16.03.2017

>> Toutes les rubriques <<

· Chaâbi (1)

· Gharnati (1)

· L'I.N.S.M (2)

· Les associations. (2)

· Les conservatoires en Algérie (2)

· LIBRE DEBAT (3)

· Malouf (10)

· Musique folklorique. (1)

· Musique moderne. (2)

· Rai (1)

· Sanaâ (2)

Accueil

Gérer mon blog

Créer un blog

Livre d'or hiwarmoussiki

Contactez-moi !

Faites passer mon Blog !

· Musique andalouse ; Musique savante

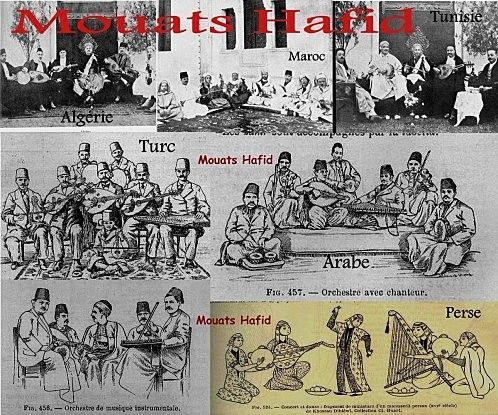

· transcription de la musique andalouse. Par Mouats Hafid

· Le gharnati, musique andalouse de Tlemcen.

· Le conservatoire de Skikda.

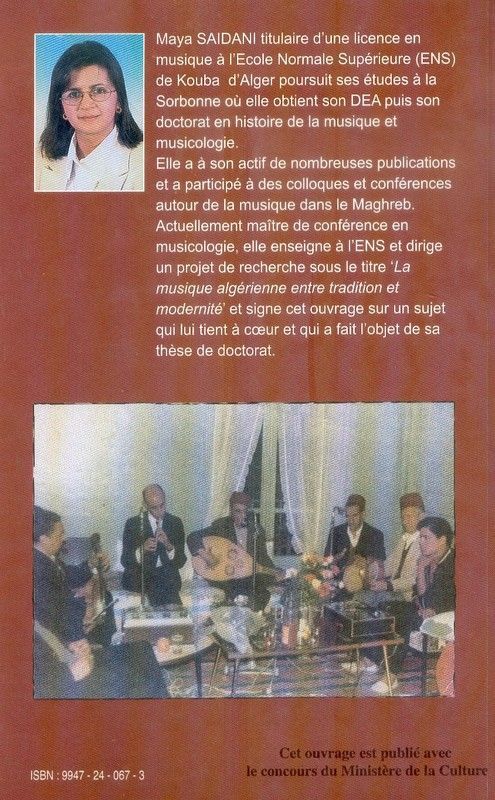

· Le livre du Dr : Maya Saidani

· Transcription de la la musique andalouse.

· Connaître la çanaâ d'Alger.

· Débat musical.

· Le rap Algérien.

· Le chaâbi musique typiquement Algéroise.

· livre du Dr Maya Saidani

· A propos du livre du Dr Maya Saidani:

· Article de Hichem Zoheir Achi.

· Communication sur une nouvelle approche pédagogique.

· Musique folklorique.

· le luthier de Skikda Bahri Hamadi

· Association Ibn Elbaja Mostaghanem

· blog sur la musique andalouse

· Diapason de Skikda

· ecolomafid

· Ensemble Elanasser.

· le blog de andaloussi

· Le réseau de SHRIKY

· new diapason de Skikda

· Site groupe Yafil (adresse provisoir)

Statistiques 32 articles

aimer amis amour art article background blog bonne cadre cadres chez concours

Derniers commentairescomposer en chant andalous suppose avoir une ame andalouse.

il faut se retramper dans l'ambiance andalouse.

Par Anonyme, le 01.02.2015

cette article m'a intéressé, même s'il n'apporte pas de réponses aux questions que nous avons toujours posé, i

Par hiwarmoussiki, le 04.12.2012

bonsoir, mouats hafid

dans votre discussion avec syrine benmoussa vous avez démontré indirectement que la tra

Par salah masmoudi, le 28.10.2011

la nouba se termine souvent par une qadiria çanaâ.http:/ /www.forum-alg erie.com.cente rblog.net

Par salah masmoudi, le 17.10.2011

d'après cheïkh abdelkader toumi siaf, el azjel (zjoul) et le mahjouz sont apparus à constantine bien avant le

Par salah masmoudi, le 17.10.2011

- · agbani chabia

- · collectionsure net

- · pronostic collectionsure

- · solfege piano chanson staifi

- · boughandjioua maya@gmail. com

Débat musical.

Débat musical.

Avec ce blog j’ai voulu créer un véritable débat en Algérie autour de nos musiques, qui à mon humble avis restent à définir. Qu’il s’agisse de la musique dite andalouse et ses dérivés, des folklores, des musiques modernes ou urbaines, nos néophytes et nos initiés ont besoin de s’identifier à leur patrimoine selon les tendances et les capacités à aller au-delà de ce qu’ils savent par l’oralité ou par la pratique musicale d’une façon routinière et aussi méthodique.

<spa

Musique andalouse ; Musique savante

La dynamique comme postulat pour la musique savante andalou maghrébine

3ème Forum de la Musique Savante Maghrébine, 30 sept. 2004 à Constantine.

Lorsqu’on se passionne pour un domaine technique, en l’occurrence les toubou’ de la musique savante andalou maghrébine l’on se heurte à un refus teinté d’une filigrane d’ignorance dissimulée avec peine et l’on se rend compte que la conception même de cette musique est erronée chez la majorité des intéressés.

On est alors contraint de marquer une pause afin de tenter de casser les tabous, frein à tout travail de recherche sensé devoir être sereinement mené.

Aujourd’hui encore je m’attaque à l’idée de ‘‘staticité’’ de cette musique, me limitant, par souci de brévité et d’efficacité, à l’Ecole de Constantine comme terrain d’étude.

Tenter de casser cette staticité revient à démontrer son phénomène inverse : la dynamique.

I Dynamique de la musique

M’intéressant surtout au malouf (ou à ses équivalents dans les autres Ecoles du Maghreb), je me limiterai à la nouba comme terrain d’étude.

En effet, d’autres genres musicaux, notamment ceux originellement accompagnés seulement des percussions et de la khmassa (chœur), ont été progressivement adoptés par l’orchestre classique âla.

C’est le cas des zdjoul et des mhadjez.

II Dynamique de la nouba

Par dynamique nous entendons que telle qu’elle nous est parvenue, la nouba est différente de ce qu’elle était en Andalousie.

II.1 Dans sa structure poétique

1. La poésie arabe classique s’est vue concurrencer et supplanter par le mouachah, structure poétique qui a révolutionné la musique andalouse.

2. Quasiment de même à l’arrivée du zadjal. Ceci n’est pas une litanie, ces deux genres poétiques mis côte à côte permettront d’émettre des hypothèses sur la genèse la plus logique du terme malouf.

II.2 Dans le type de noubas

La nouba des mouashahate et la nouba malouf

Malouf est une appellation qui, pendant longtemps, a été le sujet d’une polémique dont la relance ne sera pas exclusivement le propos.

A la base des dissensions : les deux racines possibles en arabe.

· Une première hypothèse selon laquelle malouf signifierait : habituel.

Elle se base sur le fait que malouf est un adjectif du verbe arabe alifa qui signifie : s’habituer, apprivoiser.

Constituée, à l’origine, de mouacha?ate et de poèmes classiques, la nouba, en intégrant le zadjal, genre moins noble, aurait été altérée.

Le terme malouf aurait alors été employé pour distinguer entre les deux genres poétiques.

· Une deuxième hypothèse, selon laquelle malouf signifierait : composé, ne se basant pas sur la langue. On a vite fait de l’abandonner car le verbe arabe allafa (litt. : composer, concilier) a pour adjectif : mouallaf et non pas malouf.

· Une troisième hypothèse que j’ai émise antérieurement avait été dictée par la variété des genres musicaux à Constantine : devant l’apparition de nouveaux genres tels le ?ƒroubi, le ?awzi, le ma?djouz (apparu vraisemblablement avant la nouba mais ne gagnant l’auditoire citadin musulman qu’à partir des années 1940), la distinction s’imposait.

L’appellation malouf signifiant : habituel, aurait alors été adoptée.

· Enfin une quatrième hypothèse me paraît maintenant être la plus plausible.

Après la chute de Séville (1248), de Jerez (1264) et de Cadix (1264), Grenade était le dernier bastion andalou encore aux mains des musulmans (l’expulsion définitive des morisques n’ayant eu lieu qu’au début du XVIIè).

Les musulmans et le les juifs qui tentaient de rester, advienne que vaille, s’y réfugièrent (1), arrivant de toutes les contrées de la péninsule ibérique.

Un style composite y vit le jour, fruit de la rencontre de toutes les Ecoles musicales encore représentées.

Le terme malouf aurait alors été adopté pour distinguer entre suite de mouacha?ate et suites composites de mouacha?ate et azdjal qui sont les noubas classiques constantinoises actuelles, exceptées les noubas des enqlabat (2).

Cette distinction est d’ailleurs inlassablement rappelée dans tous les recueils de textes tunisiens et libyens (3).

A noter au passage que malouf désigne également un oiseau métis : le malinois.

Cette hypothèse, si elle était vérifiée, bousculerait bien des idées acquises sur la formation du répertoire de l’Ecole de Constantine et, peut être même, celui des autres Ecoles du Maghreb.

Ceci pourrait induire qu’une partie plus ou moins importante du répertoire constantinois n’aurait été acquise qu’entre la fin du XVè –JC- et le début du XVIIè...

Ceci me tente de penser, par la même occasion, que ce terme n’est apparu qu’après les fuites massives des andalous vers le Maghreb.

S’il était apparu avant, il serait probablement encore usité dans les autres Ecoles.

Constantine, à l’instar de la Tunisie et de la Libye, étant la seule Ecole algérienne à désigner ce genre par ce nom, on pourrait s’aventurer à situer son apparition vers l’époque Hafside (1229-1534).

Par ailleurs, Séville à laquelle on rattache habituellement l’Ecole de Constantine en se référant aux descriptions de Tifachi (4), est tombée en 1248. Ce qui voudrait dire que la nouba était déjà connue à cette époque et que le style composite en question aurait commencé à venir, deux siècles et demi plus tard pour se poursuivre pendant cent vingt ans environ. Prenant tout de même en compte le ralentissement (ou l’arrêt…) occasionné par les troubles qui ont suivi la prise de Constantine par les Ottomans (5).

Rénovation peut être mais certainement enrichissement du répertoire classique constantinois.

II.3 Dans l’organisation de ses mouvements

1. Les mouvements (certains ethnomusicologues préfèrent plutôt parler de rythmes) de la nouba, vraisemblablement trois à l’origine, passèrent au nombre de quatre : ath-thaqil-al-awwal, ath-thaqil-ath-thani, al-fouroudacht et al-hazadj. Dans certains types de noubas, on en rajouta un cinquième : al-moustazad.

3. Les noms des cinq mouvements furent rebaptisés (ou remplacés par) respectivement : mçaddar, btaïhi, dardj, ensraf et khlass.

II.4 Dans son instrumentarium et dans la vocation de ses instruments

1. Des instruments ont totalement disparu, comme le sabati, al-djanah ou al-shabbab (qui n’est pas le djaouaq actuellement utilisé à Constantine).

2. D’autres ont été intégrés bien après, tels la derbouka, les violons et la zorna. Cette dernière ayant été tolérée dans l’exécution de certaines pièces du répertoire classique.

3. D’autres, enfin, ont vu leur vocation originelle muter. C’est le cas du rebeb qui a progressivement cédé sa fonction rythmique à la derbouka pour grossir, quant à lui, le rang des instruments mélodiques.

II.5 Dans le nombre de noubas

Parler de la dynamique dans le nombre de noubas nous amène forcément à un passage obligé : les vingt quatre noubas.

Le mythe des vingt-quatre noubas

Il est aujourd’hui communément admis qu’il y avait en Andalousie vingt quatre noubas qui correspondaient aux vingt quatre heures du jour et de la nuit.

Cette théorie, si s’en était une, est largement inscrite dans la conscience collective des communautés artistiques maghrébines et même chez les non maghrébins qui s’intéressent un tant soit peu à cette musique.

Si une étude critique et rationnelle de ce sujet est faisable, remettre en question la théorie, dans une société de culture orale, reste par contre assez difficile à réaliser au sein d’une communauté musicienne largement annihilée par l’oralité et conséquemment léthargique.

Ce mythe a été en fait étayé par quelques orientalistes, notamment les travaux de Jules Rouanet qui, vraisemblablement confronté au manque cruel d’écrits sérieux sur ce sujet, a dû se limiter à la version donnée par les ‘’maîtres’’ consultés pour les besoins de son étude, elle-même partie de l’Encyclopédie de Lavignac (6).

Cette théorie est totalement infondée et il suffit de se pencher sur certains éléments dont les suivants :

1. Dans les tous les anciens ouvrages où il est cité, le chiffre vingt quatre n’est jamais associé aux noubas mais aux toubou’, la nuance est de taille. Jules Rouanet ayant été le premier à franchir, un peu trop facilement, ce pas.

D’ailleurs, il suffit de dire que le tab’ Saïka (par exemple) ne figure pas sur ledit arbre symbolique.

2. Le terme Saâ (litt. : heure, moment), aussi bien dans l’arabe classique que dialectal, peut prendre plusieurs sens, tous relatifs au temps mais signifiant des durées différentes.

3. La durée relative d’exécution d’une même nouba, si l’on se conforme à son thème, varie d’une saison à une autre. Le cas le plus illustre est certainement celui de la nouba raml-al-kabir (raml-al-âchya à Tlemcen) qui serait exécutée du milieu de l’après-midi jusqu’au crépuscule du coucher du soleil. La variation relative de cette durée entre les deux solstices et les deux équinoxes jette un sérieux doute sur ladite théorie.

C’est également le cas d’une non moins prisée nouba constantinoise : la nouba Maya-açl (7).

4. Si l’on se fie à cette même théorie, certaines noubas n’auraient étaient exécutées que pendant le déjeuner, le dîner, les prières, le sommeil et autres activités de la vie quotidienne, activités certes banales, mais tout aussi indispensables que la musique.

Cela reviendrait à dire, en somme, que la vie en Andalousie se résumait à la pratique ou à l’écoute musicale, ce qui serait ridicule si l’on connaît l’ampleur du legs andalou à l’humanité, aussi bien artistique que scientifique ou philosophique.

Après cela, il commence déjà à être suffisamment clair que le nombre de noubas n’a jamais été définitivement fixe, même s’il est aisément pensable qu’il devait être, à l’apogée de la civilisation andalouse, beaucoup plus important qu’il ne l’est aujourd’hui…

II.6 Dans les toubou’

Les toubou’ sont également concernés par la dynamique.

Et pour cause :

1. Le nombre de toubou’ a changé. Dans l’arbre symbolique des toubou’, il est de vingt quatre (à noter que ce nombre est admis non pas seulement à Constantine mais dans tout le Maghreb).

J’ai pu en répertorier 29 à Constantine (8), rien que dans le répertoire classique.

2. Certains toubou’ ont disparu ou presque, c’est le cas du rahawi et quand je parle du rahawi j’invite les théoriciens et les praticiens à ne plus confondre entre rahawi, nahawend et nawa-athar (9), comme c’est le cas aujourd’hui.

3. D’autres ont connu une mutation due aux défaillances de la transmission orale ou à une interprétation altérée (parfois même volontairement dans un souci de non-divulgation des connaissances) de la part de certains ‘‘maîtres’’. D’autres encore ont été introduits ultérieurement.

Le cas du djarka à Constantine est assez édifiant. On n’en connaît plus que quelques draj et quelques ençrafat que j’ai présentés et exécutés à la radio locale (10).

Ce tab’ a pour tonique le FA (si l’on admet par simplification que dheïl correspond à DO) qui s’appelle d’ailleurs djarka et non pas mezmoum, la note mezmoum n’existant pas. Les écarts entre les stations de ce tab’ ont été altérés. En fait, descendant jusqu’au DO avant de revenir à sa tonique, il s’est vu fixer le MI bécarre (qui n’y était même pas admis en tant qu’altération) au lieu du MI bémol.

Résultat : un air beaucoup plus proche du dheïl que du djarka et une classification à part, nécessairement erronée.

Conclusion

Si l’on admet le postulat de la « dynamique de la musique savante andalou maghrébine » on se dirigera vers un tournant dans la recherche.

De fait, les témoignages vivants, cesseront de constituer la quasi-totalité des références. Ce qui marquera la fin du règne exclusif de l’oralité pour un… retour à l’écrit comme au temps des splendeurs de l’Andalousie.

Car, finalement, n’est-ce pas là ce que nous recherchons tous ?

Notes

(1) L’expulsion définitive des morisques n’ayant eu lieu qu’au début du XVIIe.

(2) Un type de noubas a relativement échappé à cet engouement pour le mélange : la nouba des enqlabat.

(3) Dans ces recueils les noubas malouf sont séparées des noubas de mouachahat. Ces dernières sont, d’ailleurs, les seules qui comptent des pièces contemporaines, voire des noubas entières telle la nouba mouachahate tunisienne en tab’ nahawend composée par Khémaïs Ternane (1894-1964).

(4) Ahmed ibn Yusuf Al-Tifachi (1184-1253) était surtout connu pour ses recherches sur l’hygiène sexuelle ainsi que pour son traité de gemmologie.

La découverte récente d’un manuscrit d’Al-Tifashi donne une explication du développement de la musique andalouse à travers les grands musiciens qui l'ont progressivement transformée. D'après ce manuscrit, c’est Ibn Bajja (Abu Bakr ibn Al-S?igh, latinisé en Avempace, m. 1138) qui serait le principal acteur de la structuration de cette musique.

Ibn Bajja aurait été le premier à utiliser en même temps les techniques de chant orientales et occidentales. Ce métissage forgera la spécificité de la musique andalouse par rapport à la musique arabe orientale. Al-Tifashi met également en avant l'évolution continue de la musique au cours des siècles, jusqu'à sa structuration en nouba, sans pour autant occulter le rôle primordial de Ziryab (789-857).

(5) L’année exacte de la prise de Constantine par les Ottomans reste, à ce jour, un sujet de discorde entre historiens même si beaucoup la situent en 1525.

(6) ROUANET, Jules : La musique arabe dans le Maghreb ; in Encyclopédie de la Musique et Dictionnaire du Conservatoire ; sous la direction d’Albert LAVIGNAC ; Librairie Delagrave, Paris 1922, pp. 2813 à 2944.

(7) La nouba maya-açl, plus connue sous le nom de layali essourour, du nom de la première pièce mesurée et chantée, a pour chrono thème le lever du jour.

(8) Un tab’ étant comptabilisé à partir du moment qu’il compte au moins une pièce chantée en mesure. La liste n’est, bien entendu, pas définitivement close.

(9) Le tab’ nahawend est surtout présent dans le répertoire haouzi et âroubi sous forme de istikhbarat (improvisations vocales ou instrumentales non rythmées) ou il est souvent mélangé avec le nawa-athar ou bien sous forme de quelques mélodies adoptées par la âla à partir du début du XXe. Quant au rahawi il en subsiste quelques rares pièces disséminées dans la nouba raml-maya.

(10) Emission Laouma houakoum du vend. 06 juin 2003 sur Radio Cirta FM, thématique et co-animation par Hichem Zoheïr Achi.

Communication sur une nouvelle approche pédagogique.

Séminaire de Tipaza, Mercredi 05 Avril 2006

( par Docteur Mohamed SAADAOUI )

Je ne saurai commencer mon intervention, sans rendre, au préalable, un vibrant hommage à nos maîtres qui nous ont précédé et qui ont consacré leur vie à cet art plusieurs fois centenaire et donc à sa perpétuation, malgré les vicissitudes de l’époque coloniale et la misère d’un bon nombre d’entre eux.

L’esprit de sacrifice et l’amour qu’ils avaient pour leur musique ont permis aux maîtres d’aujourd’hui, de contribuer, chacun selon ses possibilités, à la transmission de ce legs à la jeune génération. Enfin, un hommage est rendu particulièrement à tous ceux qui ont travaillé dans l’ombre et qui ont permis l’éclosion de véritables talents.

Mais avant d’entamer ma communication, permettez moi, mesdames et messieurs, de remercier vivement les membres du comité d’organisation pour leur travail et leur dévouement, sans qui ces journées n’auraient pas eu lieu. Mes remerciements s’adressent également aux autorités de la culture qui ont cru au projet et qui ont soutenu cette manifestation.

Le sujet de ma communication a trait à la question de la pédagogie et l’importance de la transcription dans la sauvegarde, la promotion, la diffusion et le développement de la musique classique algérienne. Permettez moi, tout d’abord de faire une introduction dans laquelle je dresserai un constat et un bref état des lieux concernant notre musique.

La musique algérienne dite « andalouse » a toujours été basée sur la transmission orale et son enseignement n’a, en fin de compte, reposé que sur un support pédagogique des plus rudimentaires. L’élève en apprentissage de la çan’a, nom donnée à cette musique traditionnelle, doit apprendre de son maître l’essentiel des çnaya’, c’est-à-dire des pièces instrumentales et vocales pour qu’à son tour, il puisse lui même les transmettre à d’autres. Seulement, dans la majorité des cas, le maître ne peut donner la totalité de ses connaissances à ses disciples pour plusieurs raisons. La raison principale est que l’apprentissage orale demande beaucoup de temps d’assimilation et que le maître ne dispose pas de références mélodiques écrites, en dehors des textes poétiques, qu’il consulte lui même en cas d’oubli et qu’il pourra mettre à la disposition de ces élèves. En conjuguant la non transcription de la musique des différentes pièces à la défaillance de la mémoire humaine, nous obtenons le constat que nous connaissons tous, à savoir :

1. Très grande déperdition, à travers le temps, des pièces voire de noubas entières. <!--[endif]-->

2. Des transformations intentionnelles ou non, opérées au cours du temps, ont abouti à différentes versions proposées parfois par les disciples d’un même maître.<!--[endif]-->

3. Transformations de style opérées sur des pièces identiques à l’origine ont abouti avec le temps à des pièces presque méconnaissables selon qu’elles sont exécutées à Constantine, Alger ou à Tlemcen.<!--[endif]-->

4. Ces transformations ont abouti, également, au déphasage du phrasé musical, c’est-à-dire de la phrase musicale et ceci est surtout visible dans les rythmes à cycles longs comme le 16/4 ou le 16/8 des Mcedders Tlemceniens ou Constantinois, même problème retrouvé dans les autres phases de la nouba et dans beaucoup de pièces instrumentales tels que les Toushias et les Bashrafs.<!--[endif]-->

5. perte des rythmes originels à cycle long au profit de rythmes simples, avec impossibilité de réadaptation des pièces aux 1ers rythmes, en raison des grandes transformations opérées et l’absence de document d’appui permettant la correction. Ce qui est consternant, c’est qu’ on ne peut, parfois, même pas transcrire en 4/4 une pièce pourtant jouée en 16 temps, tellement le socle rythmique est incohérent, et les exemples ne manquent pas.<!--[endif]-->

6. Très grande confusion dans la classification et la structure même de la nouba. A ce niveau, je préfère aller droit au but en donnant des exemples concrets : le Btaihi Constantinois, joué habituellement après le Derdj, bien que la tendance actuelle veut le replacer avant, possède un rythme Insiraf avec un seul temps fort placé à la fin du cycle. Des pièces connues comme insirafs à Alger et Tlemcen sont des Btaihis à Constantine et les exemples sont très nombreux. Je citerai quelques uns à titre indicatif et pour me faire comprendre : ??#8224; ???#402; ??quot;???#352;?" », « ?#352;? ?quot;?#710;?#8224; ??quot;???quot; « sont des Btaihi Dil à Constantine mais Insirafs Maya à Alger et Tlemcen. Par ailleurs, le Btaihi à Constantine a pour certaines pièces un rythme 6/4, c’est-à-dire à temps égaux, contrairement au rythme insiraf où les temps ne sont pas égaux . Ce dernier est franchement un 3/4 pour certaines mélodies. A titre d’ exemple : le btaihi Hsine « ???#352; ???#8240; ?#352;? ?#8230;?#8224; ?#8225;?#710; ?#352;???#39; " et le Btaihi Maya « ?#352;? ?#8224;??#352;?#8230; ??quot;?quot;?#352;?quot; ?#710;?quot;?#8240; ". La même confusion est observée pour les Derdj, les uns sont dits Derdj Khafif, ils sont à 5/8 pour les uns et 3/4 pour les autres ; ceux qu’on appelle communément Mcheghel ont été introduits récemment dans la nouba ; ces Derdjs, dits Thaqil et ayant un rythme particulier à 8 temps (8/8), n’ont pas leur équivalent dans le répertoire d’Alger ou de Tlemcen . A signaler, enfin, que cette distinction entre Derdj Khafif et Thaqil est très récente. Pour continuer avec les problèmes rythmiques, il est intéressant de signaler, par exemple, que le Derdj tlemcenien ayant un cycle à 6 temps, c’est-à-dire un 6/4, a en réalité un rythme à 4 temps, soit un 4/4 pour la plupart de ses mélodies. Le mizane Qsid des Mcedders tlemceniens est à 16/4 avec 2 cellules de 3, 1 cellule de 2 et enfin 2 cellules de 4, alors que le chant du Mcedder se fait sur la base de cellules de 4. Autre chose, la réplique instrumentale de ce Mcedder est exécutée sur un rythme plus simplifié à 8 temps. Le mizane Mrabaa des Mcedders constantinois est des plus incohérants puisque le socle rythmique change d’un vers à un autre, ce qui déstabilise complètement la pièce. Des Inqilabs connus à Alger et à Tlemcen sont des Mcedders à Constantine, comme par exemple « Him Filkhila’a » classé Mcedders Dil alors qu’il est connu comme inqilab à Alger ; « Sabri qalil » : Mcedder Mezmoume, inqilab à Alger ; « Amla kouous el khila’a » : Mcedder Ghrib à Tlemcen, Btaihi Ghrib à Alger ; « Lach toufakir » : Btaihi Raml à Tlemcen, Derdj à Alger ; « El Hawa dhel el oussoud » : Derdj Zidane à Alger et Tlemcen, Inqilab Zidane à Constantine ; et la liste est longue . Qui a tord et qui a raison ! <!--[endif]-->

A travers les exemples précédents on a remarqué la confusion qui règne dans les modes. Combien de mélodies classées dans un mode particulier dans une région donnée se retrouvent classées dans un autre mode ailleurs ? Quand on demande des explications, la réponse est toute simple : la tradition.

7. Outre ces problèmes, le volume de travail insuffisant des adeptes de cette musique, l’enseignement d’un autre âge, la rareté des rencontres pédagogiques entre les différents acteurs de cet art afin de partager leur expérience et leurs préoccupations ; l’absence de festivals, au sens propre du terme, où les jeunes côtoient les plus expérimentés, partagent leur expérience, assistent à des conférences (les éclairant sur des sujets différents inhérents à leur activité) ; l’absence d’échanges entre associations par manque de moyens financiers ; l’absence de séminaires réguliers permettant aux professeurs d’apprendre certains aspects de leur musique ; comportement indigne, à des fins mercantiles et suspectes, de certains représentants de notre art ; le manque d’intérêt manifesté à l’encontre de cette musique par les pouvoirs publics ; et j’en passe… Tout ceci explique l’état de médiocrité dans laquelle a été confinée une culture ancestrale issue, pourtant, d’une grande civilisation. <!--[endif]-->

Notre musique, basée sur l’oralité, est pourtant dite classique et savante, ce qui constitue un paradoxe en soi. Il est clair que nous sommes, peut-être, le seul pays à vivre ce paradoxe, puisque nos voisins directs, avec qui nous partageons l’histoire du Maghreb, ont transcrit tout leur patrimoine et l’ont donc mis définitivement à l’abri. Le monde arabe et les turques ont fait de même il y a, environ, un siècle. En visitant un de ces pays, vous pouvez disposer de leurs pièces musicales transcrites sur des manuels et mises en vente. L’ouverture de notre musique sur le monde, c’est-à-dire permettre à des musiciens étrangers de jouer nos pièces, son enseignement dans le cursus scolaire ; et son développement ne pourraient se faire sans sa transcription et son enseignement avec les méthodes académiques afin de lui rendre la grâce qu’elle devait avoir au temps de la civilisation arabo-musulmane.

Peut-on raisonnablement continuer à enseigner encore aujourd’hui, en 2006, à l’époque des nouvelles technologies, à de jeunes enfants innocents et épris de la micro-informatique et des logiciels interactifs, la musique avec des moyens archaïques et scolastiques ?

Le danger est là. Aujourd’hui beaucoup de gens commencent à mesurer la nécessité du changement. Malgré le nombre de plus en plus important des élèves en formation dans les différentes associations et le nombre de ces dernières qui ne cessent d’augmenter dans différentes régions du pays et malgré les moyens pédagogiques et technologiques actuels, il reste que l’élève est toujours confronté à un enseignement empirique, basé sur l’oralité manquant énormément de données techniques. L’ élève est obligé de subir un parcours d’un autre temps pour arriver en fin de compte, et après plusieurs années de travail, à ne pouvoir maîtriser la totalité du patrimoine ou, encore moins, à expliquer ses aspects techniques.

Il n’ a, en outre, aucun moyen de communication pour échanger sa musique avec des musiciens étrangers dans le cadre d’un échange culturel entre pays, par exemple.

La musique « andalouse » a toujours été une musique qui se pratiquait dans un petit espace avec un nombre restreint en musiciens. Avec l’ avènement des associations et depuis un certain nombre d’années, les orchestres sont devenus plus importants en nombre de musiciens sans pouvoir arriver, pour autant, à maîtriser la composition de l’orchestre et l’équilibre sonore. D’autre part, les représentations ont lieu dans des salles de concert plus importantes. Ceci a engendré, évidemment, une déperdition de l’esthétique, voire de l’âme même de la musique telle qu’elle se pratiquait au début du 20ème siècle. Ceci constitue, à mon sens, une marque d’évolution et non une critique négative.

Malheureusement, aujourd’hui, combien de gens sont capables d’aller à un concert de musique « andalouse » en payant de leur propre poche le billet d’entrée ? Ceci est valable également en France, où la plupart des concerts donnés au centre culturel algérien à Paris, sont gratuits. Quand les salles sont remplies ; c’est grâce à la famille et aux amis des musiciens des associations. Combien de personnes, pourtant pratiquant ou enseignant cette musique, se disent capables d’écouter sans s’ennuyer une nouba entière donnée par un ensemble musical d’association, voire par un chanteur dit professionnel ?

Voilà pour le constat. Je vous prie de croire que je l’ai dressé en toute honnêteté intellectuelle. Je suis venu apporter ma modeste contribution au changement. mon souhait est de voir notre musique aimée et non utilisée comme un moyen de digestion, et nos musiciens respectés et non utilisés comme une tapisserie.

La musique « andalouse », qui est une musique structurée et élaborée, demande une très grande rigueur, une longue pratique et, par conséquent, exige forcement une approche nouvelle qui permettra aux générations à venir de la hisser au niveau qu’elle devait avoir. Pour ce faire, elle a besoin de gens compétents, dévoués et sincères. Les maîtres d’aujourd’hui, véritable mémoire de cette musique, ont un rôle important à jouer dans la préservation et la perpétuation de la tradition. Leurs efforts doivent être conjugués à ceux des musiciens versés dans l’approche académique. L’un complète l’autre. Le but est d’arriver, tous ensemble, chacun par sa contribution, à pouvoir doter les nouveaux élèves de moyens pédagogiques conformes à la rationalité et la modernité, en mettant à la disposition d’un élève d’un niveau donné un manuel dans lequel il trouvera le programme du solfège, le texte des pièces chantées et leur partition. Les pièces instrumentales d’ouverture que sont les Touchias ou Beshrafs doivent, également, être contenues dans le manuel pédagogique. Celui-ci devrait, également, contenir quelques pièces du répertoire classique maghrébin, arabe voire turque afin d’ouvrir l’esprit du musicien sur les cultures qui ont, par le passé, partagé une histoire commune. L’ouverture sur les autres musiques, comme l’ouverture sur les langues, permet, en outre, une meilleure perception des choses, un développement de l’ esprit critique et une meilleure tolérance.

L’enseignement du solfège comme moyen de communication et d’écriture doit être impératif dans toutes les associations qui veulent aller de l’ avant. On doit faire appel à de véritables compétences pour encadrer les plus jeunes. L’étude de l’instrument doit, également, faire appel à de véritables professeurs qui puissent mettre à la disposition de l’élève et du futur professeur des méthodes d’études spécifiques. A titre d’exemple, les élèves qui ont choisi de faire du violon ne doivent pas attendre des années passées à la mandoline pour, enfin, commencer à manier leur archet comme bon leur semble. On ne peut élever le niveau du jeu instrumental sans cela. Il est également recommandé de faire appel à des professeurs de chant pour l’apprentissage de certains aspects comme l’ élocution et de la respiration, afin de permettre au public de mieux comprendre les textes chantés et au chanteur de mieux s’exprimer.

Parallèlement à ce travail, il est plus que souhaitable de revoir la classification des nouba afin de remettre de l’ordre et essayer, pourquoi pas, de faire un travail de rapprochement entre les différents styles. Tout ceci nécessite, encore une fois, la compétence, la bonne volonté des intéressés et des pouvoirs publics. A nous de convaincre ces derniers du bien fondé et de l’intérêt de notre démarche.

Nous devons également arriver à convaincre les instances de la culture et de l’éducation nationale de la nécessité de l’enseignement de notre musique dès le cycle primaire et là les associations peuvent jouer un rôle important. Dans le programme de la formation des enseignants de musique, la musique algérienne doit avoir une part importante. Nous devons également lutter pour obtenir un créneau horaire honorable à la télévision pour la promotion de notre musique. La future fédération des associations a un rôle important à jouer pour faire un peu d’ordre et éviter de voir toujours les mêmes et souvent les moins bons représenter cette musique en Algérie ou à l’étranger. Enfin nous, musiciens du Maghreb, devons lutter pour sensibiliser les pouvoirs publiques de la nécessité à inscrire, notre patrimoine commun qui est la musique arabo-andalouse, comme patrimoine universel auprès de l’UNESCO du fait de sa longue histoire qui remonte à 12 siècles.

Une fois ce débat dépassé, on voudra probablement passer à autre chose, comme la composition de pièces nouvelles pour restaurer les nouba perdues, voire pour enrichir les nouba actuelles. Ne dit-on pas qu’une musique qui n’évolue pas est une musique morte ?

En conclusion de ma modeste contribution, je vous fais savoir que l’ approche pédagogique, que je viens de proposer à votre honorable assistance, est issue, en partie, d’une expérience de 5 années de travail avec mon association El Anasser de Miliana, association fondée sur des bases nouvelles et destinée uniquement aux enfants dans le but de leur donner une formation académique alliant le solfège, l’apprentissage d’autres musiques classiques occidentales, arabes et turque, parallèlement à l’apprentissage de la musique andalouse. Cette école expérimentale a permit aux élèves de jouer la musique algérienne dans les trois styles, ce qui n’est pas un péché, la musique arabe ou la musique classique turque sans grande difficulté. Toutes les pièces données sont transcrites sur partition et l’élève a pris l’habitude de se conformer à la discipline et à ce qu’il a en face de lui. Ceci permet de revoir un programme étudié par le passé, juste en mettant devant les yeux les partitions nécessaires. A propos de cette expérience, je suis disposé à vous donner plus de détails si vous le désirez et à vous montrer les documents pédagogiques que j’ai personnellement conçus à cet effet. Je peux également, à l’avenir, vous présenter une méthode de transcription simple, basée sur la métrique, les lettres et les chiffres.

Je vous remercie pour votre aimable attention . Excusez moi si mon franc parlé et mon « audace » ont pu choqué certaines personnes. Ce n’était point mon intention.

Le livre du Dr : Maya Saidani

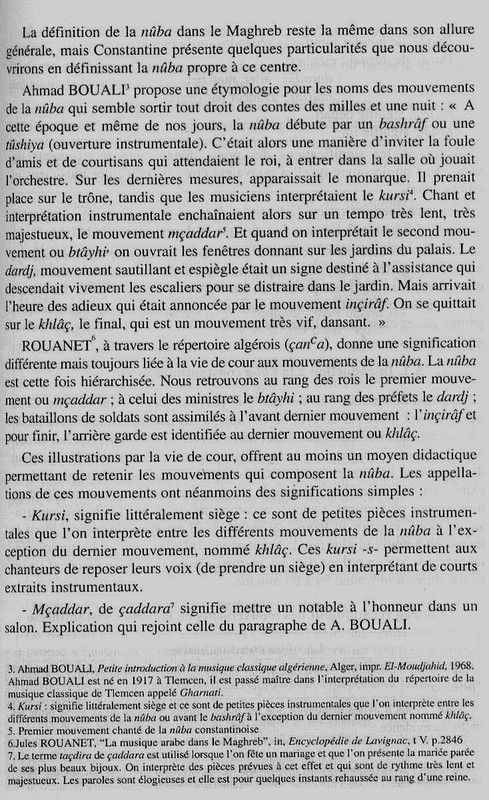

LA MUSIQUE DU CONSTANTINOIS

Contexte, nature, transmission et définition